趙思怡/中央研究院社會學研究所

作者按:本文節錄自2023年10月21日中央研究院院區開放參觀活動演講內容,為使用橫斷面資料的初步描述統計分析,呈現整體社會的平均數而非個人,無法作為因果推論之用。閱讀時請留意樣本涵蓋的範圍與樣本數,有些類別的樣本數較小而有潛在偏誤的可能。[1]

近幾年上演的影劇,例如:荼蘼(2016台劇)、月薪嬌妻(2016、2021日劇)、82年生的金智英(2019韓劇),不約而同地看見了東亞社會中隱形的家庭勞動與困境。為什麼這些家庭內部的勞動會被長期忽視?當時間與勞動都成為可以在市場上用價格衡量的商品,被以有償與無償劃分,區分了「有價值」的市場勞動與「沒有價值」的家庭勞動,沒有市場價值的家庭勞動就經常被視而不見。這樣的勞動區分又與性別角色接合,男性從事有償的市場勞動成為養家者,女性則負責無償的家庭勞務,成為主要性別分工模式(雖有少數社會例外)。這樣的運作方式所內涵的權力、機會的不平等,也深深與性別扣連。若說資本社會的運作建立在對於受雇者勞動生產的榨取,那麼,讓受雇者可以每天從事勞動生產的再生產勞動(例如:洗衣、煮飯、打掃),則是第二層被搾取的隱形勞動。視而不見影響了家庭勞務提供者的權益與福祉,包括勞動保障、退休收入等,也讓在市場上提供家務、照顧服務的價值經常被貶抑和低估。

由於勞動條件改變、教育普及和許多社會倡議與運動,女性大量進入勞動市場,和男性一樣從事有給薪的工作,獲得社會地位與認同,不過,家庭內部的勞動依舊沒有被挑戰,深深緊扣著性別界線,造成女性在全職有薪工作後,依舊負責第二輪班,甚至第三、四輪班的家庭勞動。[2]因此有學者認為,女性從事有償的市場勞動,只是走了性別革命的前半段,若要突破因為女性進入勞動市場所造成的分工失衡現象,要繼續進行後半段的改革,就是讓更多男性能夠分擔家庭內部的勞動。

不過,研究發現雖然男女在家庭勞動時間的差異有變小,但女性仍然負責大部分家務,主要是因為女性減少了家務勞動時間,而男性增加的幅度有限。遲遲無法鬆動家庭勞動的性別界線,讓後半段的性別革命沒有明顯的進展,成為學者口中停滯的性別革命。只走了一半的改革所造成的性別分工失衡,與很多現象息息相關,例如:家庭關係品質、職場性別不平等、職家衝突、生育意願等等。

這些立基在歐美社會的討論,提供了一個視角來檢視正在快速變動的臺灣,特別是臺灣正面臨少子化,且雙薪家庭的比例達到6成以上(中央研究院調查研究專題中心 2023)。本文透過「臺灣社會變遷基本調查計畫」的資料[1]輔以國外學者的研究,以世代和生命階段為經緯,嘗試回答三個問題,初步探究臺灣性別分工的變化。分別是:一、男性與女性的工作和家務時間是否有改變?二、女性是否有第二輪班?三、臺灣的性別分工和其他國際社會是否有差異?本文的世代以出生年表示,分為:≤1950s、1960s、1970s、1980s、≥1990s,而生命階段分為:「單身,無0-17歲小孩」、「有伴侶,無0-17歲小孩」、「有0-6歲小孩」、「有7-17歲小孩」,因為時間運用與有無伴侶、親職有高度相關。要注意的是,有伴侶指的是有同住的同居/結婚伴侶;有0-6歲或7-17歲小孩的類別包含了單親或雙親家庭;生命歷程與年紀並非線性關係,例如:當小孩成年之後,有可能回歸到「單身,無0-17歲小孩」,或者「有伴侶,無0-17歲小孩」。

Q1:男性與女性的工作和家務時間是否有改變?

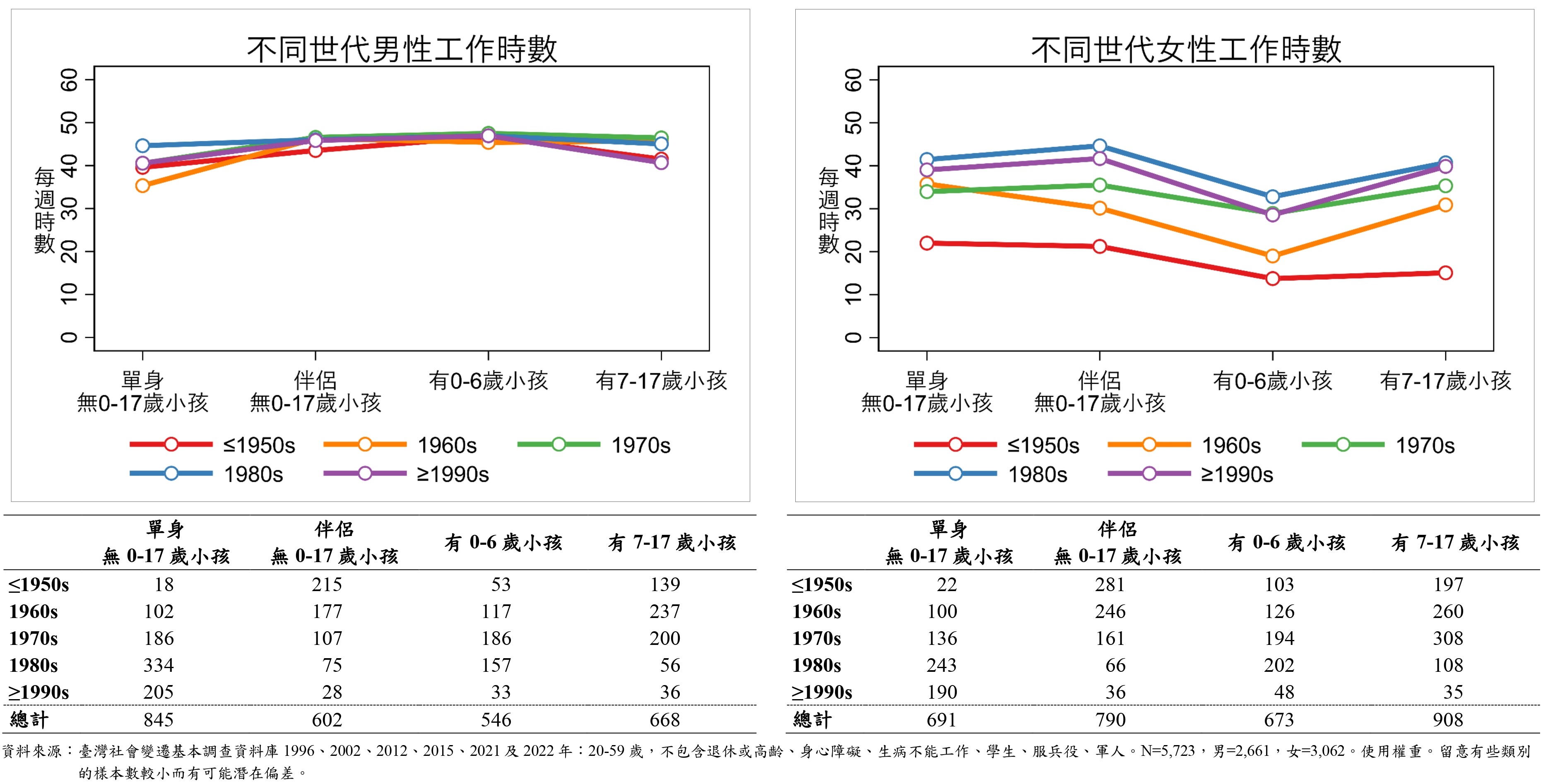

首先,圖1左顯示男性與女性的工作時間都與生命階段有關。不過,男性與女性變化的趨勢相反,而且女性變化的幅度比男性大。男性的工作時間隨著有伴侶、小孩逐漸增加,當有幼兒時達到最高峰(平均每週46.8小時)而後緩降;女性的工作時間則在進入伴侶關係後持續下降,在有學齡前兒童達到最低點(平均每週25.9小時)而後緩升。家務勞動(不包含照顧)時間(圖1右)方面,男性在不同生命階段變動不大,幾乎都維持在每週5小時,女性則在進入伴侶關係或者有小孩之後,從每週近7小時上升至15小時左右。男女的家務勞動時間差異,從進入伴侶關係之後,大致維持在每週10小時。

(點擊圖片可放大檢視)

圖1:不同生命階段的工作與家務勞動時數

進一步觀察不同世代的男女在工作時數的變化(圖2)。男性工作時數與生命階段的關係,在不同世代沒有太大改變,除了年輕世代的曲線稍微平緩一點,在不同階段都維持在比較高的時數。不過,女性卻呈現明顯的變化,雖然女性的工作時數依舊隨著生命階段起伏,但越年輕的世代工作時數越長。值得留意的是,進入伴侶關係(有伴侶,無0-17小孩)逐漸和女性的工作時數增減無關,從圖上可以看到年輕世代女性的工作時數,不像以往一樣因為進入伴侶關係而減少。

(點擊圖片可放大檢視)

圖2:不同世代的工作時數

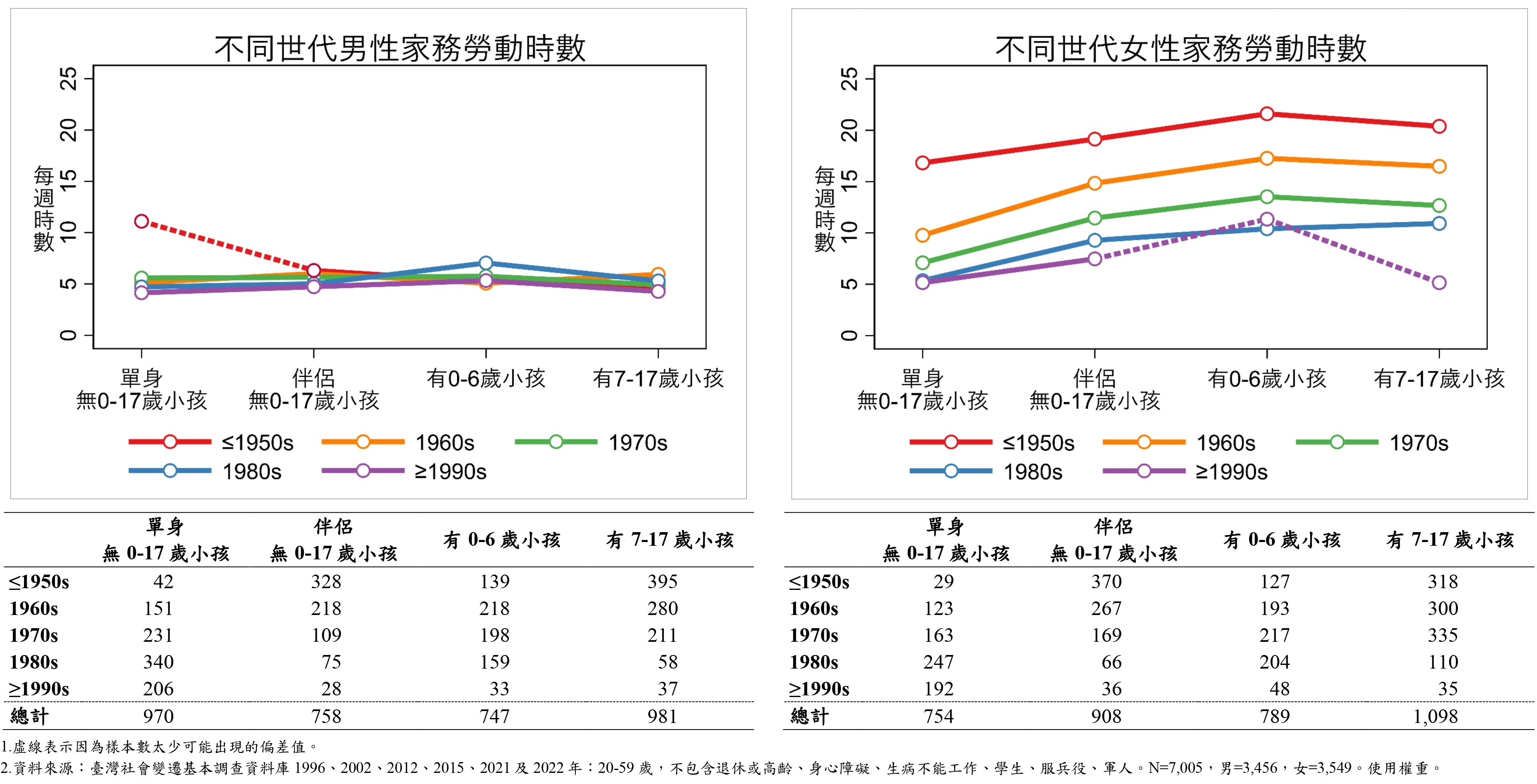

圖3呈現不同世代男女的家務勞動時間(虛線表示因為樣本數太少可能出現的偏差值),跨世代的男性在家務勞動時間上並沒有明顯差異,大概維持在每週5小時。女性的家務勞動時數雖然依舊跟生命階段緊緊相繫,但明顯呈現大幅減少的世代趨勢。年輕世代的女性,在單身、無0-17歲小孩階段,家務勞動時數已經和同階段的男性差不多。

(點擊圖片可放大檢視)

圖3:不同世代的家務勞動時數

因此,回答第一個問題,男性的工作與家務時間並未隨著生命階段和世代有明顯的變化,女性則與生命階段高度相關,但隨著世代變化,女性的工作時數增加且家務勞動時數減少。由此可知,臺灣大概處在學者認為的性別革命前半個階段。

Q2:女性是否有第二輪班?

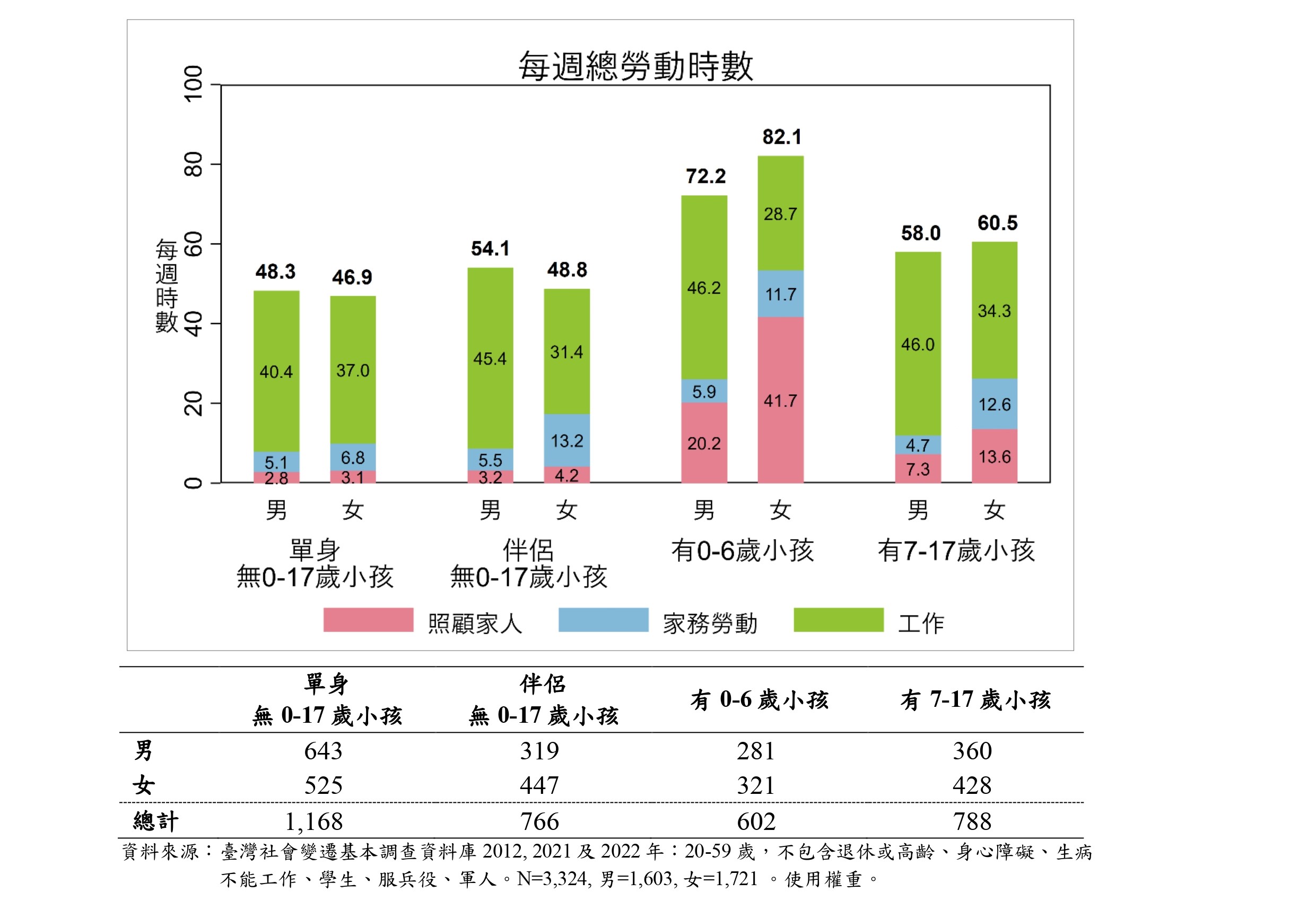

要回答這個問題必須觀察總勞動時數,因為工作、家務勞動時間都會隨著生命階段增減,所以圖4呈現不同生命階段的男女總勞動時間,這裡的總勞動時數是工作時數+家務勞動時數+照顧時數(為照顧家人的時間,無法依對象細分)。在前兩個階段,女性平均總勞動時數比男性低,雖然女性的家務勞動與照顧時數都比男性高,但男性的工時較長,拉高他們的總勞動時數。在這兩個階段,女性並沒有第二輪班的現象,但可以觀察到男女在進入伴侶關係後的性別分工樣貌。在有0-6歲小孩的階段,男女的總勞動時數都大幅增加,而女性的總勞動時數每週平均高於男性10小時,主要是因為照顧時間遽增,雖然女性的工時減少,但無法抵銷照顧時間增加的幅度,女性第二輪班的現象比較明顯。當小孩7-17歲時,男女的總勞動時數雖然降低,但依舊高於前面兩個階段,此時,女性的總勞動時數每週平均高於男性2小時。由圖4可知,在有未成年子女的生命階段,可能處在需要同時照顧年幼與年長家人的三明治時期,再加上密集教養文化與高齡化現象,使得工作與家庭蠟燭兩頭燒的狀況最為明顯。

圖4:不同生命階段的總勞動時數

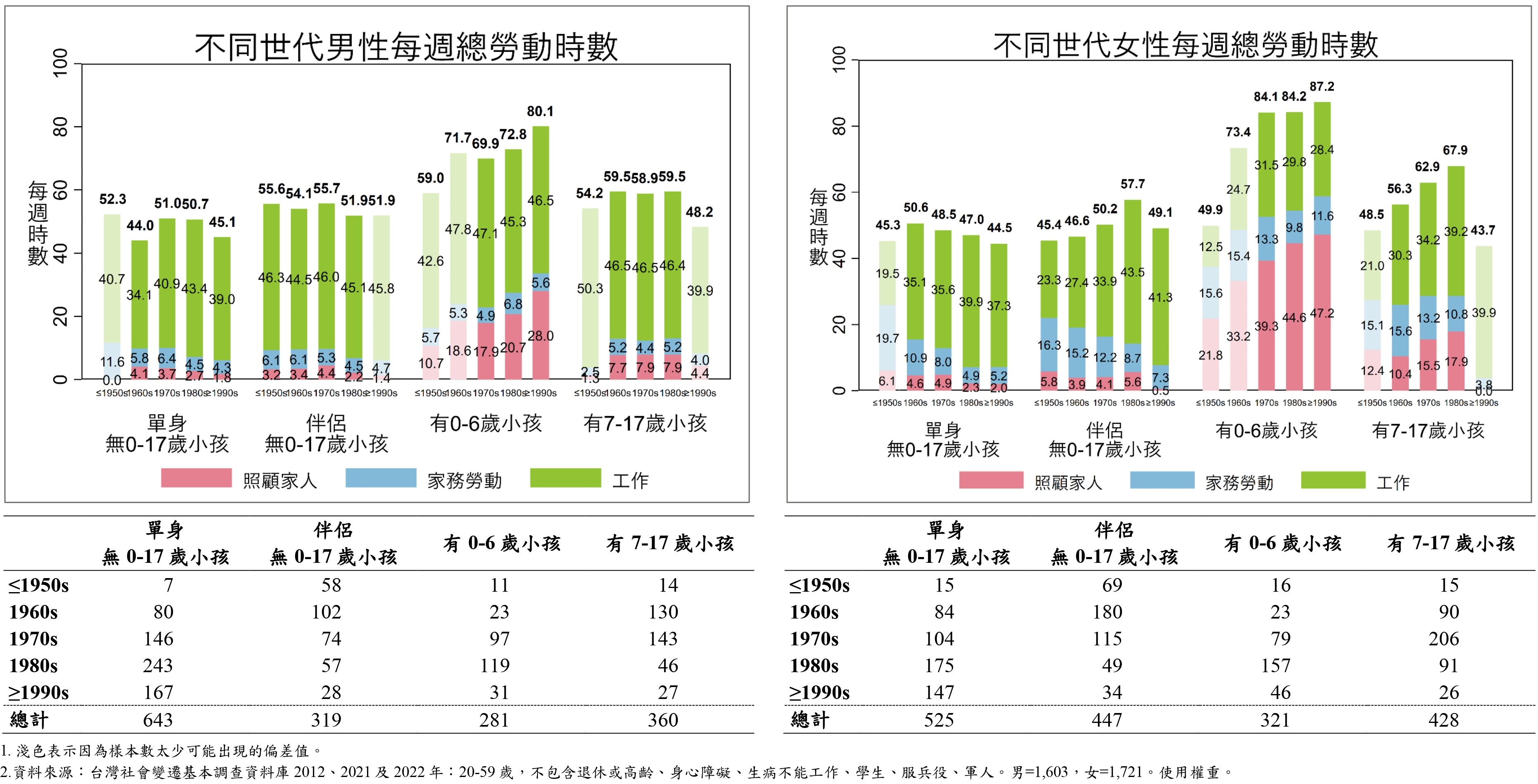

跨世代的觀察能夠進一步探究社會發展的趨勢

(圖5,淺色表示因為樣本數太少可能出現的偏差值)。[3]就男性的總勞動時數而言,跨世代有最明顯改變的是有0-6歲小孩的階段,工作時間小幅度增加,但照顧時間明顯成長,以至於這個階段的年輕世代男性,總勞動時數比以往的世代高。女性的勞動總時數,只有單身、無0-17歲小孩的階段,在跨世代的變化上不明顯,其他階段都有跨世代增長的趨勢,其中,有伴侶、無0-17歲小孩的年輕世代女性,是因為工時明顯成長所致,而在有未成年的小孩階段,工作與照顧時數都快速增加,特別是女性的照顧時間有可觀的成長。簡要來說,圖5突顯了年輕世代在照顧上的重擔。

(點擊圖片可放大檢視)

圖5:不同世代的總勞動時數

Q3:臺灣的性別分工是否和其他國際社會有差異?

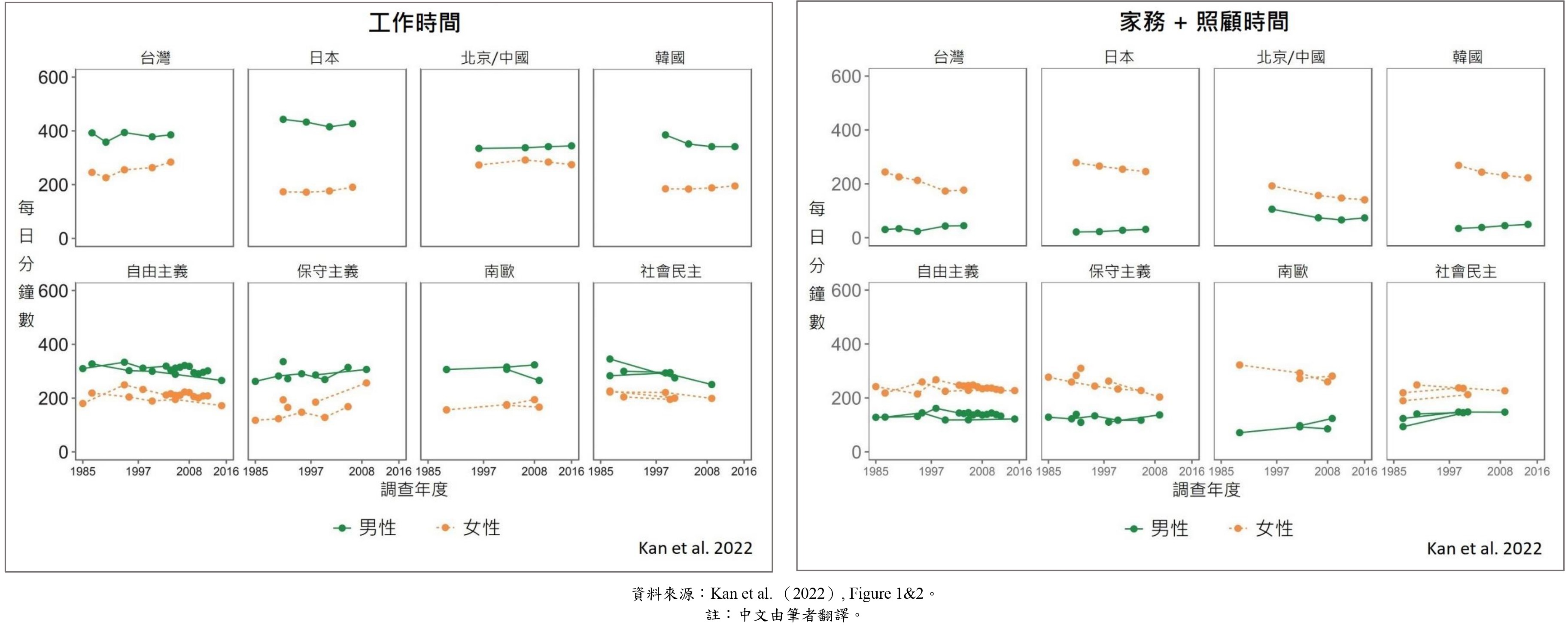

本文藉由Kan等人(2022)的研究來回答這個問題,Kan等人將東亞國家的性別分工狀況與各福利體制國家相比(計算的單位是每日分鐘數,有些年度因為作者收集了不同資料庫的數據所以有多個點)。首先(圖6),臺灣男性與女性的工作時間都很長,高於西方各福利體制國家的平均,男性大概只低於日本,女性則和中國並列前茅。就男女工作時間的差異而言,臺灣逐漸與西方各福利體制國家趨同,而日本和韓國相對上還是男女工作時間差異比較大的國家。

就家庭內部勞動時間而言,臺灣男性和東亞其他國家大致差不多,都低於西方各福利體制國家,臺灣女性大致低於日本、韓國、南歐。臺灣男女家庭勞動的差異,相較之下與南歐類似,但小於日本、韓國。

(點擊圖片可放大檢視)

圖6:工作與家庭勞動時間的跨國比較

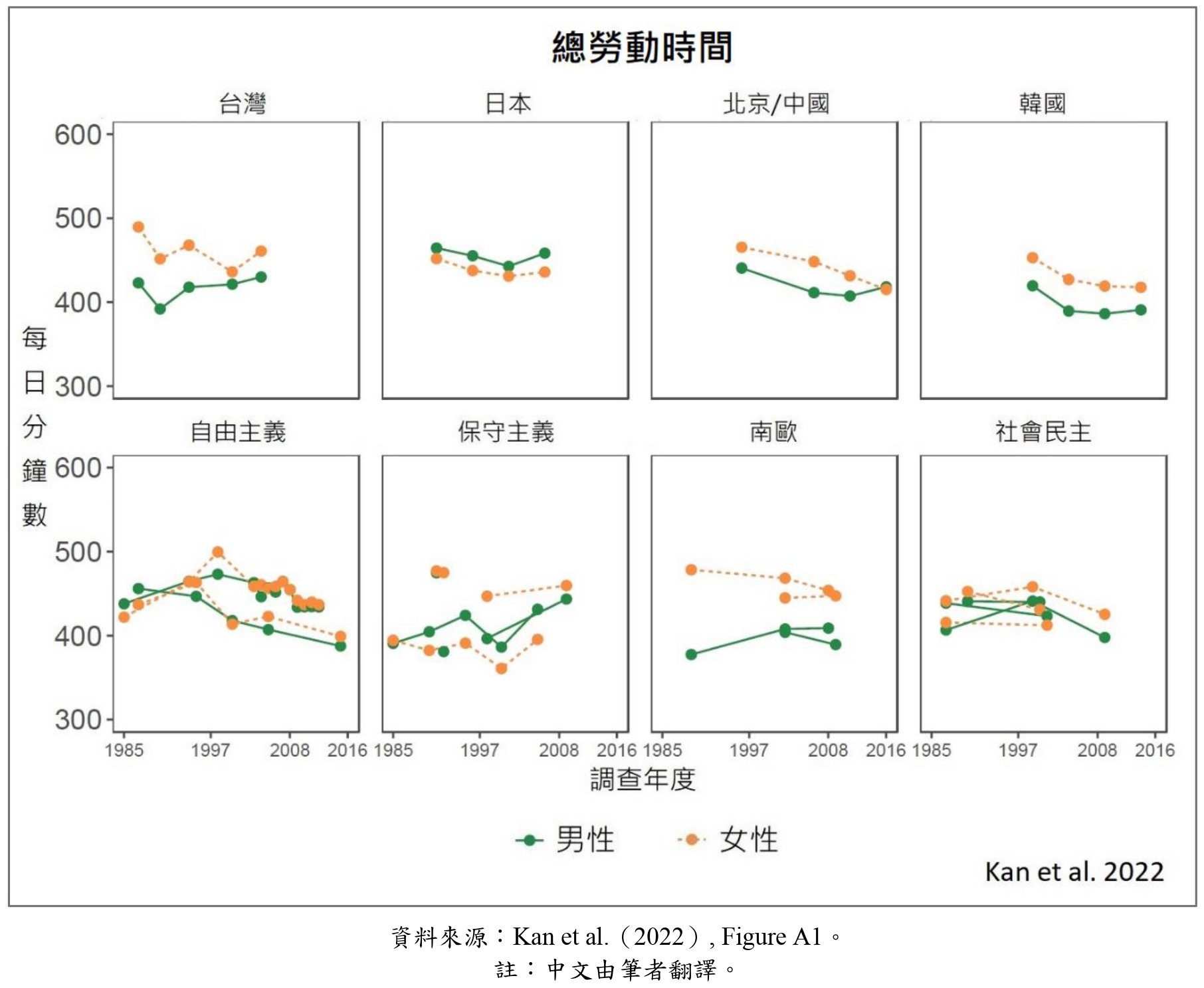

圖7呈現東亞國家與西方各福利體制國家的男女總勞動時間,值得留意的是,平均來說臺灣女性的總勞動時間是當中最高的,以及男女總勞動時間的差異僅次於南歐,位居第二。

圖7:總勞動時間的跨國比較

從本文以上的描述分析可以看出,臺灣正處於學者所稱性別革命的第一階段,也就是女性增加有償的市場工作時間,而且進展相對比日本、韓國快;不過,在推動性別革命第二階段卻相對比西方各福利體制國家慢(南歐除外),例如:職家友善政策的制定與推動,以致於臺灣的總勞動時數相對高,特別是女性。另從跨世代的分析數據可以發現,除了長工時,在照顧需求上的增加,是臺灣總勞動時數增加的主要原因,特別是有未成年小孩的三明治階段。推動友善的職場環境、公共托育與照護,以及性別平等文化,都是臺灣未來需要努力的方向。

[1]本文使用「台灣社會變遷基本調查」資料庫1996, 2002, 2012, 2015, 2021 及2022年的資料,由於資料的限制,有些數據只能使用部分的調查年度。例如:計算工作、家務、照顧的時間總和,只有2012, 2021及2022年有完整的資料。另外,樣本年齡限制在20-59 歲,一是方便對照文中談論國際比較時所使用的研究(Kan et al. 2022),二是因為這群人在時間運用上,正面臨工作與家庭都有高度需求的時期。分析樣本也不包含退休或高齡、身心障礙、生病不能工作、學生、服兵役、軍人,這些群體在工作、家務、照顧的樣貌需要另外討論以求精確。最後刪除極少部分有遺失值與不合理值的樣本。細節請參閱每個表格下方的說明,並留意有些類別的樣本數較小而有潛在偏誤的可能。

[2] 有學者將女性在勞動市場全職工作後,要負責家務與照顧勞動稱為第二輪班(Hochschild, 1989),情緒勞動為第三輪班(Hochschild, 1997),以及因家務或照護中斷睡眠為第四輪班(Venn et al., 2008)。近年有學者(Daminger, 2019)提出認知勞動(cognitive labor),意指家庭中與預測需求 (anticipation)、確定方案(identification)、做出決策(decision-making)和監控進程 (monitoring)相關的勞動。

[3]有些調查年度無法得知受訪者與同住小孩的親屬關係,所以圖5中1950s與1960s出生世代,處於有0-6歲小孩階段的人,同住小孩有可能是親生子女、或者隔代教養、三代同堂的孫子女,因此數據有低估的可能,加上樣本數也很少,所以圖上用淺色表示潛在的誤差。不過,這不影響圖5所呈現的結論。

參考文獻

Daminger, Allison. 2019. “The Cognitive Dimension of Household Labor.” American Sociological Review 84(4): 609-633.

Hochschild, Arlie. 1989. The Second Shift. London: Penguin.

Hochschild, Arlie. 1997. The Time Bind, When Work Becomes Home and Home Becomes Work. New York: Owl Books.

Kan, Man-Yee, Muzhi Zhou, Kamila Kolpashnikova, Ekaterina Hertog, Shohei Yoda, and Jiweon Jun. 2022. “Revisiting the Gender Revolution: Time on Paid Work, Domestic Work, and Total Work in East Asian and Western Societies 1985-2016.” Gender & Society 36(3): 368-396.

Venn, Susan, Sara Arber, Robert Meadows, and Jenny Hislop. 2008. “The Fourth Shift: Exploring the Gendered Nature of Sleep Disruption among Couples with Children.” The British Journal of Sociology 59(1): 79-97.

中央研究院調查研究專題中心,2023 ,豬隊友或神隊友的世代變化-「家庭動態調查」追蹤資料初探。https://survey.sinica.edu.tw/?p=17213&lang=zh

有關夫妻雙方於工時和家時上,若有一方「自願」放棄工時,則相對提升家時是可以預測的反應(除非有錢到可以請傭人)。比較需要處理的會是「不自願」放棄工時(想工作卻被要求放棄工作者),又或是維持工時的情況下卻又負擔高家時的處境(上班外還要處理家務)。至於面對此問題是否能改善少子化現象,我會說「我希望能管用」。少子化是國家發展中必然的現象,政府既無心也深知不可解,往往也只是敷衍民間意見以及學者的「專業」見解。實際上還是根基於男女都有社會生存能力後必然的結果,放心看待即可,唯一能慶幸的只有你是比較早出生,而不是現在才出生的小可憐蟲……